11月3日,記者從中科院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,來自該所與內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查研究院的研究人員發(fā)現(xiàn)一種新的獸腳類恐龍化石,發(fā)現(xiàn)地位于巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音滿都呼恐龍化石地質(zhì)遺跡自然保護(hù)區(qū)距今約8300萬到7000萬年前的地層中,該化石被認(rèn)定為傷齒龍科恐龍中的新屬種——內(nèi)蒙古蝶獵龍。相關(guān)研究成果發(fā)表于《白堊紀(jì)研究》雜志。

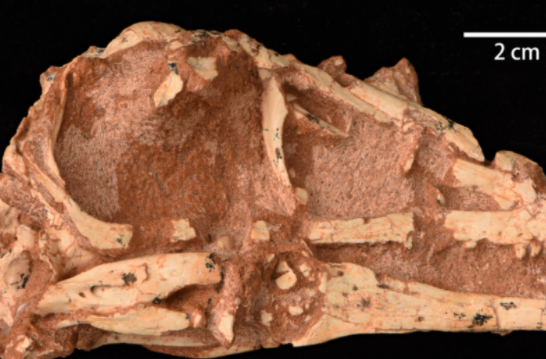

圖1. 內(nèi)蒙古蝶獵龍的頭骨右側(cè)視圖(文中圖片由中科院古脊椎所提供)

傷齒龍科恐龍是一類中小體型的獸腳類恐龍,兩足行走,是已知非鳥恐龍中腦容量最大的一類,和鳥類具有很近的親緣關(guān)系,與鳥翼類、馳龍類共同構(gòu)成了近鳥類。“因此,研究傷齒龍科恐龍對理解非鳥恐龍向鳥類的演化過程的具體細(xì)節(jié)具有重要意義。”中科院古脊椎所研究員徐星說道。

內(nèi)蒙古蝶獵龍是一種靈巧的小型恐龍。徐星介紹,內(nèi)蒙古蝶獵龍正型標(biāo)本包括一個基本完整的頭骨和部分半關(guān)聯(lián)的頭后骨骼,由內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院于2016-2017年在巴音滿都呼晚白堊世坎帕期的地層開展調(diào)查時所采集。

經(jīng)研究對比,研究人員發(fā)現(xiàn),內(nèi)蒙古蝶獵龍形態(tài)學(xué)特征尤其是頭骨和椎體的形態(tài)區(qū)別于其它已知的傷齒龍科成員,代表一個較進(jìn)步的小體型短吻傷齒龍新類群。“由于其前部背椎神經(jīng)棘向側(cè)前方膨大,從背側(cè)看去呈現(xiàn)特有的蝴蝶狀,故命名為內(nèi)蒙古蝶獵龍。內(nèi)蒙古蝶獵龍是戈壁盆地坎帕階命名的第七種傷齒龍,也是第二種被命名的晚白堊世短吻傷齒龍類。”中科院古脊椎所副研究員裴睿說。

骨組織學(xué)研究表明,內(nèi)蒙古蝶獵龍正型標(biāo)本生長速率已經(jīng)開始降低,說明該個體死亡時處于亞成年階段。

同時,基于最簡約原則的系統(tǒng)發(fā)育分析結(jié)果表明,目前發(fā)現(xiàn)的所有晚白堊世傷齒龍?jiān)趥X龍科中構(gòu)成一個較進(jìn)步的單系類群,內(nèi)蒙古蝶獵龍位于這個單系類群靠近基部的位置,僅比報(bào)道于蒙古國晚白堊世的阿爾馬斯龍要更晚分異一些。

裴睿表示,阿爾馬斯龍和蝶獵龍是已報(bào)道的晚白堊世傷齒龍科恐龍中僅有的短吻型代表,其頭骨特征兼具更早期分異的早白堊世傷齒龍的基本輪廓和其它晚白堊世傷齒龍的細(xì)節(jié)骨骼特征。

對比研究發(fā)現(xiàn),戈壁盆地晚白堊世坎帕期的傷齒龍?jiān)陬^部和前肢形態(tài)上有較大分異,表明這個時期有限地理區(qū)域內(nèi)的傷齒龍?jiān)谌∈巢呗陨峡赡芤呀?jīng)展現(xiàn)出一定的差異性。

對此,徐星表示,內(nèi)蒙古蝶獵龍的發(fā)現(xiàn)表明晚白堊世東北亞陸地生物群的多樣性程度比之前認(rèn)為的更高且更復(fù)雜,對理解近鳥類恐龍的演化模式以及東北亞晚白堊世的古生態(tài)和古環(huán)境歷史具有重要意義。(科技日報(bào)記者 陸成寬)

標(biāo)簽: 獸腳類恐龍化石 內(nèi)蒙古蝶獵龍 恐龍 鳥類

新聞排行

圖文播報(bào)

科普信息網(wǎng) - 科普類網(wǎng)站

聯(lián)系郵箱:85 572 98@qq.com 備案號: 粵ICP備18023326號-39

版權(quán)所有:科普信息網(wǎng) www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020

科普信息網(wǎng)版權(quán)所有 本站點(diǎn)信息未經(jīng)允許不得復(fù)制或鏡像,違者將被追究法律責(zé)任!