樹上的鳥鳴和人們的交談

耳機(jī)里的美妙音樂

聲音,無時(shí)無處不在

但我們真的了解它嗎?

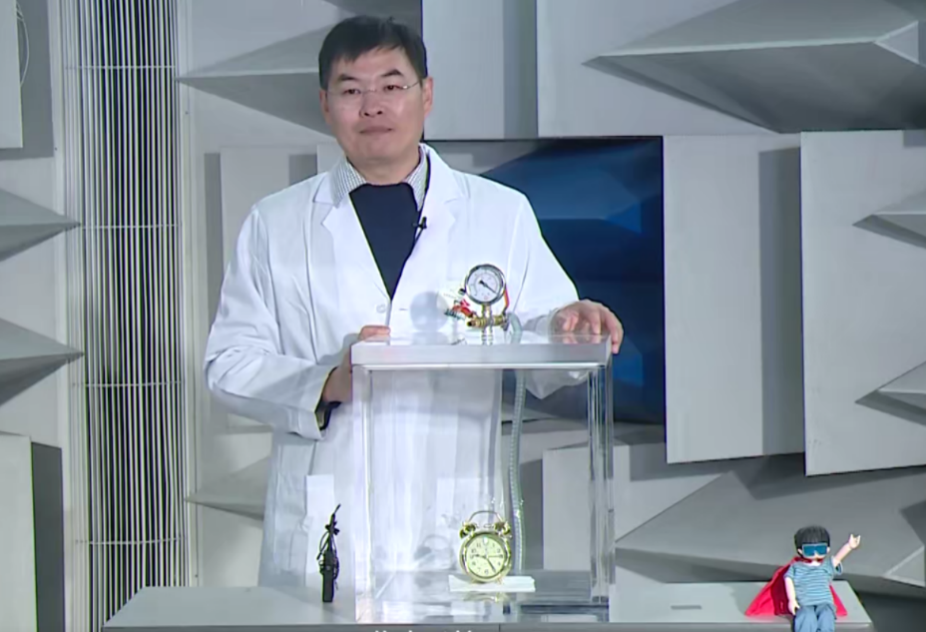

中科院聲學(xué)所張志博老師

帶你一起探索聲音的奧秘

中國科學(xué)院聲學(xué)研究所 張志博老師

聽不見的聲音

你知道聲音是如何產(chǎn)生和傳播的嗎?在日常生活中又是如何被我們感知到的呢?

細(xì)心觀察,音樂不但能聽,還能被看到。音箱喇叭的表面或是正在演奏的琴弦,都能看到振動(dòng)。我國古代有一種銅盆——魚洗,當(dāng)人們在盆邊摩擦,銅盆內(nèi)的水就會激蕩起來,同時(shí)發(fā)出嗡嗡的聲音。

試想一下,當(dāng)鬧鐘被放進(jìn)一個(gè)密閉玻璃罐中,然后把玻璃罐內(nèi)的空氣抽光,聲音是否還能被我們聽見呢?

人類有一套完整的聽覺系統(tǒng)來感知聲音,但只能聽到可聽聲。次聲和超聲也是聲音,但超出了人類能識別的頻率范圍,是我們所“聽不見的聲音”。別小看這些聽不到的聲音,除了音樂、說話,我們利用這些聽不到的聲音可以實(shí)現(xiàn)B超檢查、確定物體的位置等。

樂器里的“六耳獼猴”

樂器是人類特有的發(fā)明創(chuàng)造,每一種每秒的音樂都需要特別的樂器來演奏。

體鳴樂器、膜鳴樂器、弦鳴樂器、氣鳴樂器和電鳴樂器這5種樂器的發(fā)聲原理各不相同。要論新時(shí)代的樂器寵兒,電鳴樂器絕對是最具科技風(fēng)的。

1875年,美國的貝爾發(fā)現(xiàn)了聲和電信號可以互相轉(zhuǎn)換,并由此發(fā)明了電話,這為電鳴樂器的誕生奠定了理論基礎(chǔ)。現(xiàn)代電子合成器采用了集成電路、信息處理器和數(shù)字處理技術(shù),它幾乎可以模擬任何一種樂器和任何一種聲音,還能創(chuàng)造出自然界和生活中所沒有的聲音,在演奏效果上集傳統(tǒng)樂器之大成。

算法作曲是否會取代傳統(tǒng)的音樂創(chuàng)作?

2017年,格萊美獲獎(jiǎng)制作人艾利克斯和他的創(chuàng)作伙伴“沃森”共同創(chuàng)作了一首容納了千萬傷心事的歌曲《Not Easy》,榮登Spotify全球榜Top 2。而這個(gè)“沃森”并不是一個(gè)人,而是一個(gè)計(jì)算系統(tǒng)。

“算法作曲”作為新時(shí)尚,依靠數(shù)學(xué)思維作曲,甚至完全不用作曲家介入。除了傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)和算法,現(xiàn)代人工智能開始用于音樂,創(chuàng)造了計(jì)算機(jī)作曲的人機(jī)交互模式。

那么,算法作曲是否將取代傳統(tǒng)的音樂創(chuàng)作? 在眼下,這當(dāng)然還是天方夜譚,但在科技高度發(fā)展的未來也未可知。

人類為什么要發(fā)明耳機(jī)?

19世紀(jì)80年代,世界上第一副耳機(jī)誕生。不過它并不是因音樂而生,它是為通訊而生,那時(shí)候的耳機(jī)更像是一個(gè)大型聽診器。

1937年,德國科學(xué)家尤根.拜耳發(fā)明了世界上第一款音樂耳機(jī)。至今,耳機(jī)已經(jīng)成為人們最便捷的音樂收聽方式之一,甚至被權(quán)威機(jī)構(gòu)評選為“世界上最偉大的100個(gè)發(fā)明之一”。

隨著科技的發(fā)展,抗噪音耳機(jī)、耳塞式耳機(jī)、無線耳機(jī),甚至藍(lán)牙耳機(jī)、骨傳聲耳機(jī)等黑科技為耳機(jī)賦予了更多的功能。

什么樣的建筑才能實(shí)現(xiàn)“繞梁三日,余音裊裊”

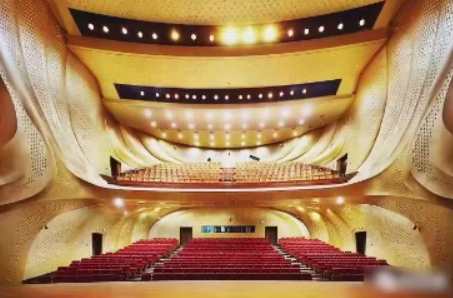

用耳機(jī)聽音樂固然方便,但對于很多人來說,音樂會現(xiàn)場的立體沉浸式體驗(yàn)更加妙不可言。

音樂廳不同于普通的建筑,它涉及音樂、聲學(xué)和建筑等諸多科學(xué)理論,是藝術(shù)和科學(xué)的綜合體。

混響時(shí)間的長短直接影響到音樂廳的聲效,適合的混響時(shí)間,要根據(jù)房間的體積、大小、聲音的種類來選擇。根據(jù)聲波傳播反射原理,設(shè)計(jì)師要推斷出聲波在室內(nèi)的走向與分布,使聲波能在一定時(shí)間里均勻的分布在整個(gè)室內(nèi),這樣獨(dú)特的室內(nèi)設(shè)計(jì)才能“繞梁三日,余音裊裊”。

當(dāng)藝術(shù)和科技完美融合,此時(shí)音樂奏響,音樂殿堂里除了美妙的音符,是不是還飄散著滿滿的科技符號。

“探索聲音的奧密”系列科普視頻是由中國下一代教育基金會,深圳市平安公益基金會,科技日報(bào)社聯(lián)合策劃出品,旨在引導(dǎo)青少年觀察生活,探尋蘊(yùn)含在生活中的科學(xué)原理,培養(yǎng)青少年的探索精神。

系列視頻內(nèi)容陸續(xù)在科技日報(bào)新媒體矩陣、中國科技網(wǎng)、科普中國、騰訊視頻、西瓜視頻、百度百家號、微博泛知識、B站、青少年科技素養(yǎng)提升計(jì)劃公眾號、KK、YY等多個(gè)平臺同步上線,關(guān)注我們了解更多精彩內(nèi)容!

免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

標(biāo)簽: 玩跨界

新聞排行

圖文播報(bào)

科普信息網(wǎng) - 科普類網(wǎng)站

聯(lián)系郵箱:85 572 98@qq.com 備案號: 粵ICP備18023326號-39

版權(quán)所有:科普信息網(wǎng) www.www44bkbkcom.cn copyright © 2018 - 2020

科普信息網(wǎng)版權(quán)所有 本站點(diǎn)信息未經(jīng)允許不得復(fù)制或鏡像,違者將被追究法律責(zé)任!